ISO50001能源管理体系认证作为国际通用的能源管理工具,正成为企业绿色转型的“标配”。据实测数据显示,成功实施该体系的企业平均能源利用率提升22%,产品碳足迹减少18%,能源成本降低15%-30%。无锡地区一家光伏企业通过认证后,年节省电费高达217万元。

01 认证核心价值,远不止一纸证书

在当今的经营环境中,能源管理体系认证已超越简单的合规要求,成为企业战略竞争力的关键组成部分。

认证的核心价值首先体现在直接经济效益上。系统化的能源管理能精准定位能耗漏洞,仅照明系统智能化改造一项,多数企业就能实现年省电费超10万元。

政策红利同样引人注目。地方政府对认证企业提供多重激励:无锡对首次认证企业给予3万元奖励,复审再补2万元6;白山地区认证企业可申请省级节能专项资金,最高达50万元。

市场竞争力层面,认证为企业打开新的商业机会。全国碳市场建设的推进,使拥有能源管理体系认证的企业在碳资产开发和绿色信贷中获得先发优势。2025年起,福建省更将ISO50001认证纳入绿色信贷评审指标、政府采购加分项及排污许可证续期参考依据。

02 入门门槛,申请条件全解析

踏上认证之路,企业需首先跨越准入门槛。基本条件看似简单,却暗藏诸多细节。

合法资格是基础中的基础。企业需具备法人资格,营业执照及相应资质齐全有效。涉及特种设备的企业,必须取得特种设备使用登记证;制造业企业还需提供有效的排污许可证。

体系运行时间要求常被低估。认证要求能源管理体系正常运行至少6个月,确保其稳定性和有效性。许多企业急于求成,在体系未充分运行的情况下仓促申请,结果在审核阶段因数据不足而受阻。

合规性要求涵盖多方面:需符合国家及行业能源法规、单位产品能耗限额标准,且近两年未受节能监察处罚。其中“单位产品能耗限额标准”常成为制造企业的“拦路虎”,需提前对照行业标准进行自查。

管理边界需精确划分。能源管理范围必须清晰界定,能够单独计量和评估。边界的设定需考虑物理位置(如生产车间、办公楼)和组织职能范围,并在正式文件中明确定义。

03 九步通关,认证流程深度拆解

认证流程如同一场精心设计的接力赛,每一步都需稳扎稳打。

• 第一阶段:体系建立(1-3个月)

领导决策与资源准备是起点。管理层需正式任命管理者代表,签署《能源管理承诺书》,并提供必要的资源支持。这一步看似形式化,实则决定了后续工作的推动力度。

初始能源评审是基础。企业需全面分析能源使用现状,识别主要能源使用区域(SEU)及节能潜力。专业建议:此环节可委托第三方机构进行,确保客观性和专业性。

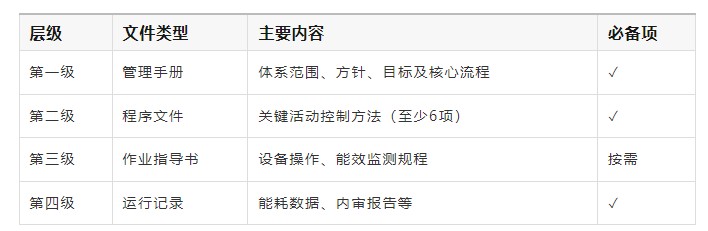

体系策划与文件编制是核心。企业需制定量化的能源方针和目标(如“单位产品电耗下降8%”),并编制四级文件体系。文件编制常成为中小企业的主要障碍,可参考专业模板但切忌生搬硬套。

能源管理体系文件四级结构

• 第二阶段:体系试运行(≥3-6个月)

试运行是“压力测试”。体系文件发布后,需运行至少3个月,记录完整运行数据。此阶段的关键是实施能源监测系统,计量仪表安装率需达90%以上。

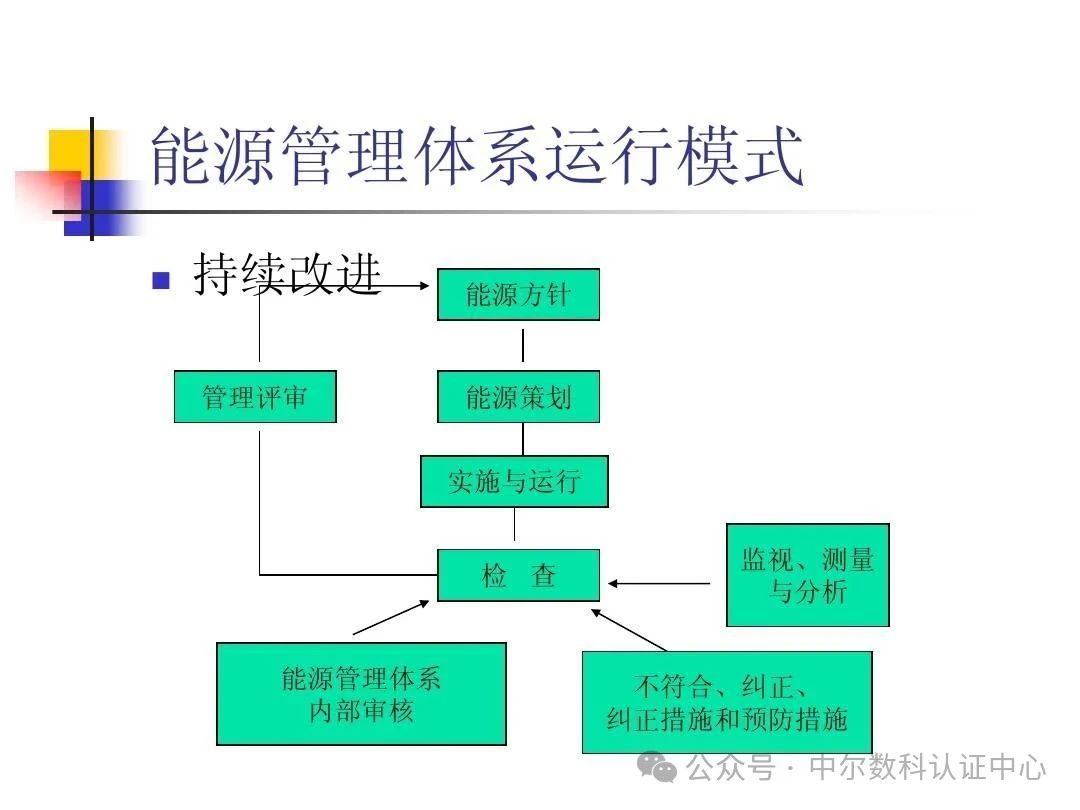

内部审核是首次“体检”。由持证内审员检查体系符合性,至少进行2次内部审核。常见陷阱:内审流于形式,未能发现实质问题。

管理评审是高层“把关”。最高管理者需主持召开评审会议,对体系有效性进行评价并决策改进。关键细节:会议必须形成关于体系有效性的正式结论,并保留完整的会议记录。

• 第三阶段:认证审核(1-2个月)

选择认证机构有讲究。应选择具备CNAS资质的机构,考察其行业经验。盘锦某化工企业曾因选择不熟悉化工行业的认证机构,导致审核延期三个月。

文件审核(第一阶段审核)是纸上谈兵。认证机构用5-7工作日审核文件完整性。企业常犯错误:程序文件与手册不一致,或记录表单缺失。

现场审核(第二阶段审核)是实战检验。审核组用2-4周时间深入现场,覆盖所有部门与生产环节,包括不同班次。审核重点有三:能源法律法规的符合性;体系运行的有效性及持续改进机制;能源目标的达成情况。

整改与发证是临门一脚。针对审核发现的不符合项,企业需在30日内完成纠正。认证机构评审整改材料后,颁发有效期3年的证书。

04 材料清单,避开高频雷区

申请材料准备如同整理作战装备,缺一不可。核心文件清单中的每个项目都有其特定要求。

资质证明文件是基本身份认证:包括营业执照副本(需最新年检记录)、组织机构代码证/统一社会信用代码证。化工、电力等特殊行业还需提供生产许可证。易错点:证件过期或年检记录缺失。

能源管理文件是体系核心:必须包含能源管理手册、12个标准程序文件(至少包括能源评审控制、能源基准建立等6个必要程序)。小微企业可简化文件结构,但能源评审报告、目标方案、法律法规清单三大核心要素不可少。

能源数据文件是成败关键:需准备近12个月完整能源计量台账、主要用能设备清单(含设备型号、能效等级)。高频雷区:63%未通过认证的企业因能源数据缺失被拒,28%因未建立能源基准。

合规性证明是安全保障:排污许可证(制造业必备)、近两年无处罚的节能监察报告、特种设备检验报告。盘锦某企业在认证过程中因一台锅炉未按时检验,导致整个认证延期。

05 行业差异与地区特色

不同行业、不同地区的认证之路各有特色,需对症下药。

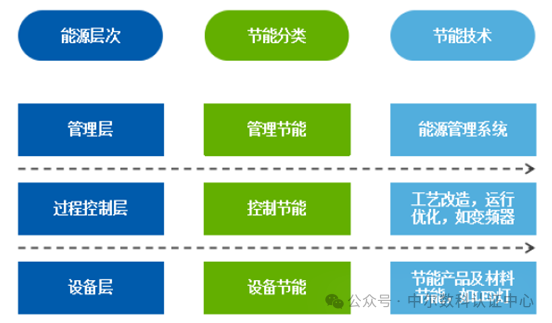

行业差异显著:能源供给行业(煤炭、电力等)需额外提供能源供给示意图,关注能源传输、转换效率。化工企业则需提供工艺流程图标注能源输入输出点,余热回收系统需单独编制运行记录。

地域特点鲜明:三明地区企业需注意,年综合能耗5000吨标煤以上的重点用能单位,需额外提供能源利用状况报告和能耗在线监测系统验收证明3。白山企业则需特别关注冬季供暖设备管理,锅炉热效率测试报告必须包含最近采暖季数据。

政策红利各异:无锡对首次认证企业给予3万元奖励;盘锦认证企业可申报市级节能技术改造补贴;三明市则对认证企业开放绿色通道,包括优先获得技改资金、享受税收减免等7项优惠政策。

06 持续改进,认证后的长效机制

获得认证不是终点,而是能源管理新征程的开始。

监督审核是年度大考。获证后需每6-12个月接受监督审核,重点核查能源数据监测系统与持续改进证据。盘锦某企业因获证后放松管理,在首次监督审核中被发现多项不符合项,险些被暂停证书。

持续改进是核心精神。企业需建立能源数据信息化监测平台,定期分析能源绩效变化。建议每季度召开能源管理专题会,评估目标达成情况。

再认证是三年挑战。证书有效期三年,到期前需进行全面再认证审核。再认证并非简单重复,而应展示三年间能源绩效的持续提升。

重大变更需主动申报。当企业发生组织架构调整、生产工艺变更等重大变化时,必须及时向认证机构报告。某制造企业因新增生产线未申报,导致证书被暂停。

07 结语:构建能源管理长效机制

ISO50001能源管理体系认证不是一场突击战,而是企业能源管理能力全面提升的系统工程。从初期6个月的体系运行,到三年的认证周期,再到持续的改进提升,每一步都考验着企业的决心与耐心。

当企业将能源管理从被动应对转变为主动优化,将发现节能降耗带来的不仅是成本降低,更是绿色竞争力的本质提升。全国碳市场加速建设的背景下,拥有健全能源管理体系的企业将在碳资产开发、绿色金融等领域获得先发优势。

踏上认证之路的企业需谨记:核心不是那张证书,而是构建起持续优化能源绩效的长效机制。当每一度电的消耗都被精确计量和优化,企业收获的将是经济效益与环境责任的双赢。

系统化的能源管理是现代企业绿色竞争力的核心。三明某制造企业实施ISO50001后,仅用一年时间就将单位产品能耗降低19%,不仅收回了认证投入,更获得当地政府35万元节能奖励。在低碳转型浪潮中,完善的能源管理体系已成为企业面向未来的必修课而非选修课。

来源:中尔数科认证中心

本文仅作分享,作品版权归原作者及机构所有,如有侵权请联系,我们立即更正/删除